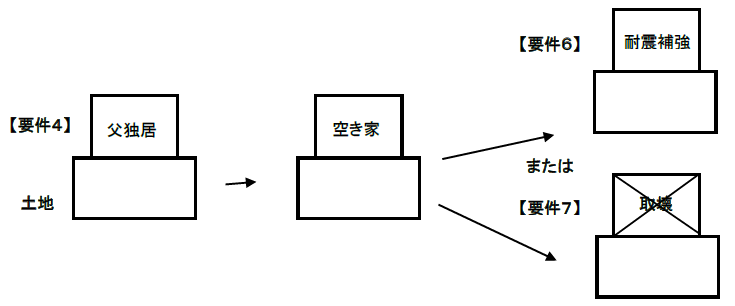

税理士が解説!第3回 居住用財産の特例の適用関係について

2021.1.20

Q:本年に自宅(「居住用財産」といいます。)を売却する予定ですが、

各種居住用財産の特例の適用関係について教えて下さい。

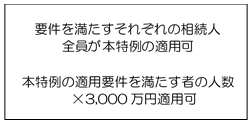

A:居住用財産を譲渡した場合には、一定の要件を満たすことを条件に、次の特例を受けることができます。

【措法31の3】

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)

【措法35①】自己の居住用財産の譲渡所得の特別控除(譲渡益から3,000万円控除)

【措法36の2①】

特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(譲渡益の繰延べ)

【措法41の5】

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

(買換えの場合の居住用の損失の損益通算等)

【措法41の5の2】

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

(ローン残があった場合の居住用の損失の損益通算等)

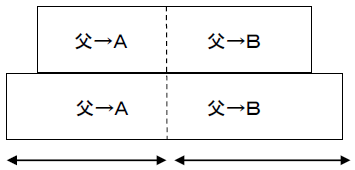

各種居住用財産の特例については、譲渡損益の別と、譲渡した居住用財産の所有期間で区分すると、次の組み合わせの中から選択することになります(組み合わせのうち、任意で一部の特例の適用を受けないという選択も可能です。)

なお、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41)も受ける特例によって併用することができる場合があります。

(1)譲渡益の場合

□所有期間10年超の場合…措法35①+措法31の3

□所有期間10年超かつ居住期間10年以上の場合…措法36の2②

□所有期間10年以下の場合…措法35①

(2)譲渡損の場合

□所有期間 5年超の場合…措法41の5(+措法41)

□所有期間 5年超の場合…措法41の5の2(+措法41)

(注)同年に措法35①と措法36の2の適用を受けた場合には、併用することができず、措法35①が適用されることに

なります。

各種居住用財産の特例の適用関係(措法35以外は国内財産に限ります。)

|

居 住 用 財 産 の 譲 渡 |

損益 | 所有期間 | 所得控除等 | 税率 |

措法41 控除適用 |

|

譲 渡 益

|

10年超 | 措法35①

(所有期間の要件なし) |

措法31の3・・・

6,000万円以下14.210% 6,000万円超20.315%※ |

併用不可 | |

| 措法36の2②

(居住期間10年以上) |

20.315%※ | ||||

| 10年以下 | 措法35①

(所有期間の要件なし) |

5年超・・・20.315%※

5年以下・・・39.630%※ |

|||

| ― | 措法35③

(所有期間の要件なし) |

5年超・・・20.315%※

5年以下・・・39.630%※ |

併用可 | ||

|

譲 渡 損 |

5年超 | 措法41の5 |

― |

併用可 | |

| 措法41の5の2 | ― |

※ 20.315%…長期譲渡所得の課税の特例(措法31①)

39.630%…短期譲渡所得の課税の特例(措法32①)

なお、上記税率には住民税(根拠条文は省略)も含みます。

筆者紹介

高橋 安志(税理士法人 安心資産税会計 社長 一般社団法人 安心相続相談センター 理事)

- 経 歴

- 昭和26年 山形県大石田町生まれ 中央大学商学部卒業 [取材] 日本経済新聞、朝日新聞、週刊新潮、週刊ダイヤモンド、 サンデー毎日などに相続専門税理士として取材記事多数寄稿 [著書] 「小規模宅地の特例の活用」など著書累計27冊(2019年現在) [TV関係] ・テレビ埼玉・千葉テレビ・テレビ神奈川のマチコミ(水)という番組で準レギュラー生出演 ・TVCM 放映:月曜 TBSTV 5:30~ (あさちゃん)、木曜 テレビ埼玉22:00~ (ゴルフ番組)、日曜 テレビ埼玉 6:00~ (ゴルフ番組)